ETCの付いていない車に、「取り付けしてほしい!」というご相談を頂きました。FURUNOというメーカーのETCでした。皆さんは、このメーカーをご存じでしょうか?本記事では、FURUNO(古野電気)のETCについてや、DIY取り付けに関して解説していきます。

FURUNO製のETCとは?

FURUNO製のETCって皆さんご存じでしたか?ここでは、古野電気のETCについて少し解説します。

FURUNO製のETCはお買い得

ユーザーさんのお話を窺ったところ、色々ネットなどで調べたときに、同じ様な製品の場合、FURUNO製がリーズナブルだったという意見でした。また動作音だけがするタイプではなく、しっかり音声案内してくれるのも良いとのことです。

確かに筆者も少し調べましたが、大きな価格差ではありませんが、少し安いなと感じました。

FURUNO(古野電機)は、昭和26年から創業の老舗メーカーです。世界初の魚群探知機の発明から始まり、無線関連や医療電子機器などが有名です。さらにETCなどの車両管理ソリューションも手掛けているメーカーといえます。

家電大手などの同等製品では?

大手の同等機種では、若干ではありますがFURUNO製より高い状況となっています。

ETCは、ETCレーンを通過するときにしっかり認識して、反応してくれることが重要です。大手でなくても、しっかりした商品であれば、安い方が良いといえます。

FURUNO製のETCをDIY取り付け【仮設置】

FURUNO製のETCを早速取り付けてみたいと思います。取り付けの際の注意点も解説します。

作業前に車載器管理番号を控える

ETCは利用開始前に登録作業が必要です。その際、ETCの機器ごとに割り当てられている車載器管理番号が必要です。この車載器管理番号は本体の裏面に記載されていることが多く、取り付け後確認が困難になる場合があります。

そのため、ETC設置作業前にETC裏面をコピーしたり写真を取ったりして登録に必要な情報を控えておきましょう。

まずはETC本体をどこに設置するかが重要!

最初に大事な話をします。それは、ETCの設置場所です。車によっては、「ここに付けてください」と予めETCスペースがある場合や、無いケースもあります。

スペースのないモデルの場合は、どこにETC本体を設置するかをしっかり熟考しておきましょう。これが決まらないと、配線の取り回しなども決まりません。

今回は、センターコンソールの平らなスペースを活用した場所に設置することにしました。ユーザー様の要望も聞いたうえで、この場所にしました。

電源取得やアンテナ配線などが行えるようインパネを外す

電源取得は、ヒューズボックスから行います。ETCの供給電流は、0.5アンペア程です。ヒューズボックスのアクセサリー電源から取得するのが一番簡単といえます。

このほか、オーディオ交換もするという場合は、オーディオのアクセサリー電源から分岐するという方法も良いでしょう。

アンテナを設置する関係上、ピラーのインナーパンネルも外してしまいます。

最初に配線作業を行う

ETC取り付けの際は、まずアンテナ設置場所を決めて、アンテナ配線を先に行うのがベターでしょう。

アンテナ配線は、ピラー部を通しながら、最終的に本体の方へつながっていきます。

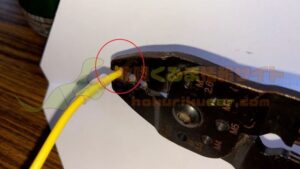

次に電源の取得に入ります。今回は、すでに他の機器でヒューズボックスからACC電源が取得されていました。この線からETC電源へ分岐させます。

[PR]車検の予約は楽天Car車検!楽天ポイントゲット!

FURUNO製のETCをDIY取り付け【試験&完全設置】

配線関連から先に行うことには、意味があります。

ETC仮設置段階で必ず試験稼働させる

ETCは、車の電子機器の中では比較的取り付けの簡単なパーツであるといえます。それは、アンテナ配線をして、ACC電源(常時電源も取る機種あり)、アース線の取得だけだからです。

しかしながら作業するのは、人間です。何らかのミスがあったり、機器自体に不具合がある可能性は否めません。

配線を完了させた段階で、必ず試験稼働する必要があります。この段階でトラブルがあれば、何が原因かを突き止めやすいです。

アンテナや本体を完全設置

上記動画のように、試験稼働が終わったら、アンテナや本体をしっかり設置させます。

本体などを設置したら、もう一度試験稼働し、外したパネルなどを元に戻します。

長い配線を収納し元に戻して終了

ETCの配線は、案外長いです。配線を収納できる場所で取りまとめて、邪魔にならないように収納します。作業自体は、これで終了です。

なおETCには、登録作業が必要になります。取り付け前に済ませておくと良いでしょう。